أيمن جزيني -أساس ميديا

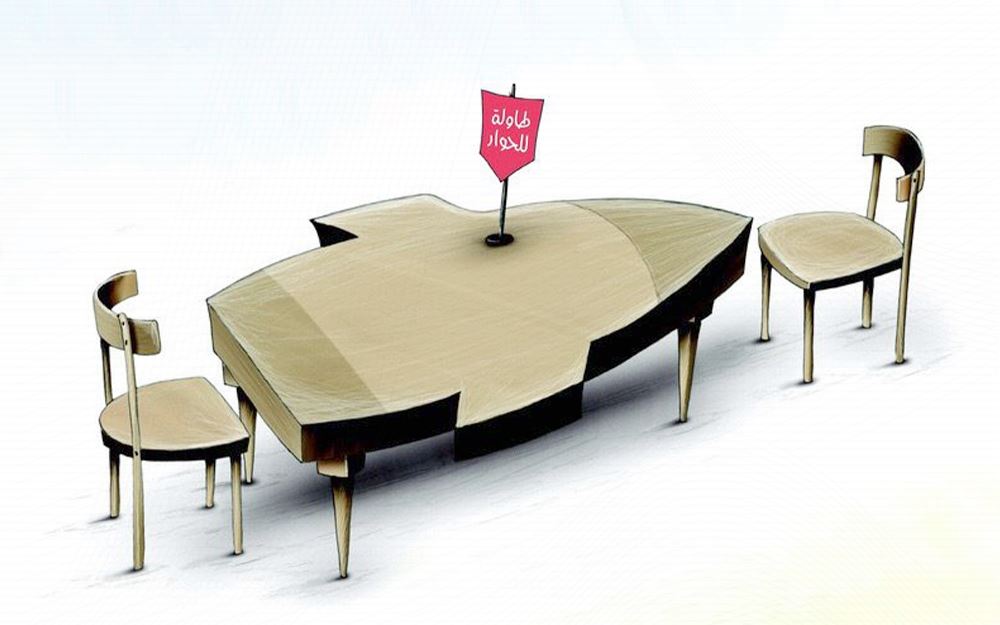

يكثر الكلام اليوم عن عقد طاولة حوار في الخارج لحل المعضلة اللبنانية المدمرة. لكن الأرجح أن طاولات الحوار لا معنى لها في ظل فقدان الوحدة الداخلية. وهذا ما بينته تجارب كثيرة.

يتبيّن يوماً بعد يوم أن مشروع الاستقلال في لبنان ليس حدثاً ناجزاً، بل هو يتطلب الإنجاز في كل منعطف وحقبة سياسية عاصفة فيه أو من حوله في المنطقة. فضلاً عن أن الداخلي والخارجي متقاطعان غالباً. ومشروع الاستقلال اللبناني دائم ومستمر، لأنّه بالمعنيين الدستوري والسياسي مرتبط بالوحدة الداخلية، فإذا تراجعت الوحدة الداخلية يتراجع الاستقلال، وإذا تقدمت الوحدة الداخلية يتقدم الاستقلال .

المال والحرب والاستقلال

أسباب ذلك متصلة دائماً بطرفٍ من الأطراف الداخلية التي تقدم على مقايضة طرف خارجي: يعطي هذا الطرف الداخلي الخارج المرتبط به جزءًا من السيادة والاستقلال، ليستقوي على أطراف أخرى داخلية. وقد تداورت الأطراف والجماعات اللبنانية على فعل ذلك. هذا فيما السيادة والاستقلال لا تتجزءان في مبدئهما، لأن أصل تعريف الدول، المتنوّعة الجماعات، هو ضمان الشراكة الداخلية، خصوصاً في حالٍ كلبنان.

حصل دائماً أن تراجع منسوب الاستقلال اللبناني وتصدعت معانية السيادية والسياسية. تراجع على سبيل المثال في العام 1969. يومذاك قامت الدولة اللبنانية بمقايضة ملتبسة: منحت منظمة التحرير الفلسطينية ما تريده من “فتح لاند” لتحارب إسرائيل من جنوب لبنان، ففرّطت بالسيادة. وذلك كي تتدراك الغضب الشعبي الناجم عن هزيمة العرب في حزيران 1969. وقد تكون الدولة اللبنانية حصلت في مقابل ذلك على مساعدات مالية وازدهار اقتصادي. وفعلاً عندما اندلعت الحرب الأهلية في لبنان كانت الكهرباء متوافرة، والدولار كان موجوداً كما السلع، من صغيرها الضروري إلى كبيرها الكمالي. كانت المياه تصل إلى كل المنازل، والعلاقات مع الخارج على أفضل ما يُرام. وقد استمرت هذه الحال في سنوات الحرب الأهلية الأولى. وتسمع اليوم – فيما ينحدر لبنان إلى حضيض اقتصادي ومالي لا سابق له في تاريخه – أحاديث كثيرة تتحسّر على تلك الأيام، رغم ويلات الحرب الأهلية، لأنّ المال والوفرة كانا مؤمّنيين، ولو من طريق الولاء للجماعات والعصبيات الأهلية والأحزاب المحاربة.

عندما أرادت الحركة الوطنية بزعامة كمال جنبلاط تثبيت إصلاحات دستورية يرفضها الفريق الحاكم آنذاك، استنجدت بفريق خارجي هو منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات في مواجهة ما سُمي “المارونية السياسية”.

وأثناء الحرب، عندما اصطدمت “الجبهة اللبنانية” المسيحية، بـ”منظمة التحرير” في لبنان، المتحالفة مع اليسار والمسلمين، وشعرت بالضعف وبداية الهزيمة في حرب السنتين (1975 – 1977)، استنجدت بالرئيس السوري حافظ الأسد الذي دخل بجيشه وظلّ رابضاً على صدور اللبنانيين حتّى العام 2005، بعد موته بخمس سنوات. وقدمت تلك الجبهة جزءًا من السيادة لمنظمة التحرير، ثم لنظام الأسد، قبل أن تذهب إلى آرييل شارون ثم إلى صدام حسين.

الولاءات المدمرة

اليوم صار شطر من لبنان، بل كلّه سياسياً، تحت عباءة مرشد الجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي في إيران.

في العام 1992 قمنا أيضاً – نحن أطراف النزاع الداخلي خلال الحرب الأهلية – بخطوة متشابهة ومتماثلة. فكان أن تناوب الكل على منح جزء من السيادة للخارج من أجل الحصول على نفوذ على حساب الشراكة الداخلية. تكرّر الأمر على امتداد السنوات اللاحقة، وصولاً إلى اليوم. لكن اليوم ما عاد هناك من بلدٍ يُعتدّ به.

المقاومات التي تناوبت على لبنان كانت مقاومات مرتبطة بخارج ما. من “المقاومة الوطنية” الى “المقاومة اللبنانية” فـ”المقاومة الإسلامية”. الكل كان لديه “خارج ما” يساعده على الصمود. ولم تكن كلّ “المقاومات” إلا لتفريق اللبنانيين وتصديع مجتماعتهم، بقدر ما كانت سبباً لشحذ العصبيات والانخراط المجنون في الحروب الأهلية.

الأطراف الداخلية تناوبت على الدوام على الاستقواء بالخارج. وكل هذا الوضع أدى إلى فقدان استقلال في لبنان.

بين الاقتصاد والسياسة

لا خوف اليوم على إعادة تكوين القطاع المصرفي. ولا على توفير الكهرباء، واستعادة المستشفى والجامعة. فذلك كله يحصل متّى قدمت السياسة ومتصدروها جواباً على السؤال الآتي: لمن الأولوية: للسياسة أم للإقتصاد؟

إذا كان الجواب سياسياً فصحيحه العودة إلى اتفاق الطائف والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وإعادة وصل ما انقطع ومُزق من علاقات لبنان العربية، وعن قناعة وليس عن نظام مصلحة.

المشكلة الحقيقية هي كيف نحافظ على فكرة لبنان. أي الفكرة التي رفضت عام 1943، حين راهن البعض على أنّ الوحدة الداخلية ضمانة لبنان الكبير، وقال الآخرون إنّ الخارج هو ضمانة لبنان الكبير. اليوم المشكلة هي نفسها وتقع على جميع اللبنانيين.

وحدها الوحدة الداخلية هي ضمانة للبنانيين وضمانة لبنان الكبير وضمانة استقلال لبنان. وبالتالي فإنّ الكلام عن “طاولة حوار في الخارج” تنتظر اللبنانيين لانتخاب رئيس، أو أنّ شيئاً ما سيأتي من الخارج، من فيينا أو من ترسيم الحدود، إنما يعيد مجدداً ماضياً مريراً ستتكرّر نتائجه… فـ”النجدة” من الخارج لم تكن سوى أوهام، دفع ثمنها ضحاياها الأول، بقدر ما دفع ثمنها من توهّموا أنّها ستنجدهم.