أعادت أزمة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وطريقة إدارتها من قِبَل المقاومة على قاعدة منْح اللبنانيين حقوقهم أو منْع الاستخراج من المنطقة برمّتها، تسليط الضوء على ملفّ الغاز الفلسطيني، والذي تجلّت آخر مساعي سرقته في الاتّفاق الثُّلاثي المُوقَّع بين كلّ من مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي. صحيحٌ أن المقاومة في غزة لَزِمت الصمت حيال الاتفاق، وما استبطنه من هضْم لحقوق الفلسطينيين، حتى بمعايير السلطة التي لن تحصل سوى على بضع مساعدات تعويضية، إلّا أن الملفّ حضر بقوّة في الكواليس، وزادته زخَماً التهديدات المتكرّرة للأمين العام لـ«حزب الله». وفيما يَجري الحديث عن إمكانية استنساخ معادلة «الغاز بالغاز» التي تجتهد المقاومة اللبنانية في فرْضها على العدو، يسود تقدير لدى الأوساط المعنيّة في غزة بإمكانية حمْل الاحتلال على تقديم تنازلات مماثلة للقطاع، تحت وطأة التهديد باستهداف منشآته الحيوية، بما قد يسهم في إنهاء «أسوأ عملية ابتزاز في التاريخ المعاصر» يتعرّض لها الفلسطينيون، ويمهّد لإبطال مفاعيل «اتفاقية باريس»، وما استتبعته من سياسات تحكُّم «حتى بالهواء الذي يتنفّسه» هؤلاء

على رغم أن الفلسطينيين يمتلكون أوّل حقل غاز اكتُشف في منطقة شرق المتوسّط نهاية تسعينيات القرن الماضي، ويُعرَف باسم «غزة مارين»، إلّا أن القطاع والضفة الغربية المحتلّة يعيشان أزمة وقود وكهرباء مركّبة ومتقادمة؛ إذ تَفرض عليهما «اتفاقية باريس» – الملحق الاقتصادي لـ«اتفاقية أوسلو» التي وُقّعت عام 1993 – شراء المحروقات من إسرائيل حصراً، وأيضاً بيعها في السوق المحلّية بعد أن تُضاف إليها ضريبة «البلو» التي تصل نسبتها إلى 100% من السعر، بواقع 2.7 شيكل، ما يرفع سعر ليتر البنزين مثلاً إلى 6.9 شيكلات (1 دولار يساوي 3.45 شيكلات)، فيما يصل سعر أنبوبة الغاز إلى 70 شيكلاً. ولم تُفلح السلطة الفلسطينية، منذ اكتشاف الحقل عام 1999، في الاستفادة الفعلية منه، مع أنها أبرمت عدّة اتّفاقيات مع شركات أجنبية بهذا الخصوص، أُجهضت كلّها بفعْل الرفض الإسرائيلي المتكرّر.

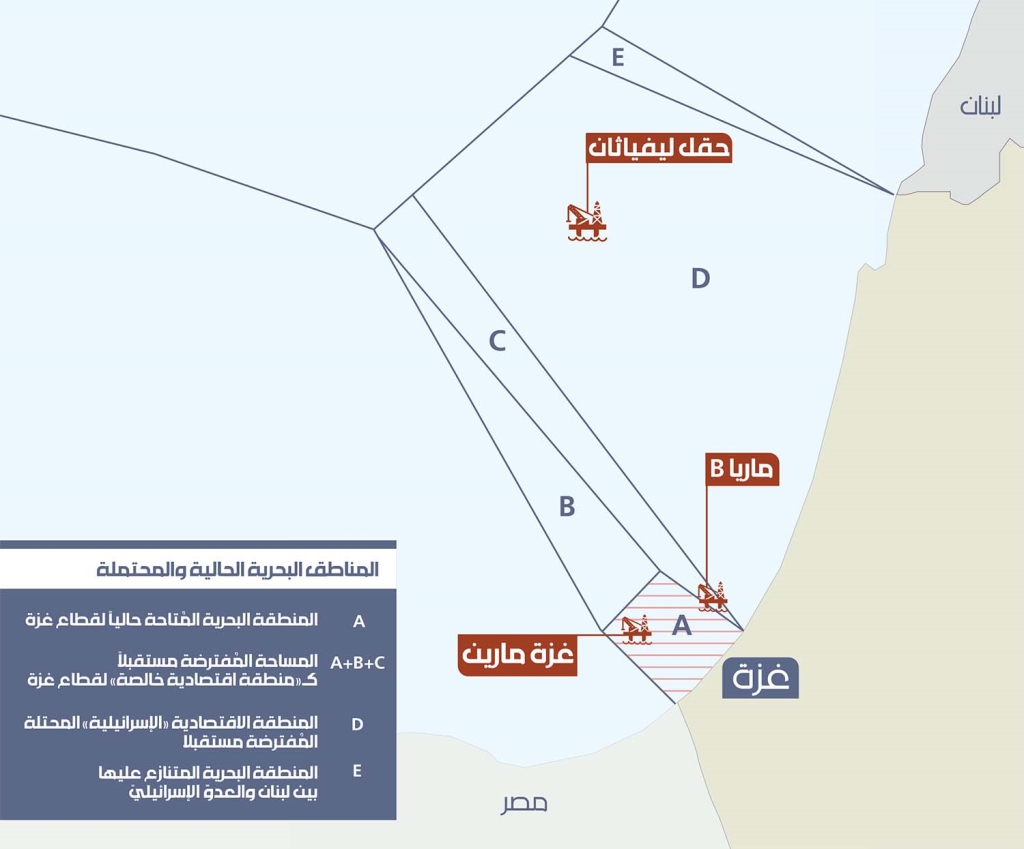

وفي ظلّ شحّ المعلومات المتوافرة عن تلك الاتفاقيات، وتمنُّع رام الله عن اتّباع مبدأ الشفافية بخصوصها، يَصعب الوصول إلى معطيات حاسمة في هذا الشأن، لكنّ القدَر المتيقّن هو أن الاتفاقية التي وقّعتها السلطة مع شركة الغاز البريطانية «بريتيش غاز» عام 2000، حول حقل «غزة مارين» الواقع على بُعد 36 كيلومتراً في مياه المتوسّط غرب قطاع غزة، أتاحت لها الوصول إلى الغاز في وقت سريع نظراً إلى عُمقه المحدود والمُقدَّر بـ600 متر تحت مستوى سطح البحر. لكن ذلك «الإنجاز» لم يتجاوز حدود حصول رجالات السلطة في «شركة اتحاد المقاولين الفلسطينيين» (CCC) على «نصيبهم» من العائدات، قبل أن تتعطّل الاتفاقية وتدْخل طيّ النسيان، وتصبح إسرائيل المستفيد الوحيد من «غزة مارين» الذي يضمّ 8 حقول متجاورة تقريباً، وتُقدَّر كمّية الغاز المتوفّرة فيه بحوالي 12 تريليون متر مكعّب، تتواجد على عمق مغرٍ لعمليات الاستخراج، بالنظر إلى أن التكلفة المادّية للعملية تكون محدودة في هذه الحالة. بالإضافة إلى ما تَقدّم، تسيطر إسرائيل على حقل «غزة مارين 2» الحدودي، وأيضاً على حقول الغاز الواقعة في المياه الفلسطينية شمال القطاع وشرق البحر المتوسّط، بما فيها «يام تيثيس» التي أثبتت الخرائط والإحداثيات التي قدّمتها فلسطين للأمم المتحدة، أنها مُلك للفلسطينيين. وفي عام 2019، أظهر تحقيق أجرته قناة «الجزيرة» قيام إسرائيل بتجفيف حقل غاز «ماري بي» في بحر غزة، بعد أن كان يحتوي كمّية من الغاز تكفي القطاع لـ15 عاماً. كما خلُص تحقيق أجراه موقع «ميدل إيست آي» إلى أنه بإمكان الفلسطينيين المطالبة بـ6600 كيلومتر مربّع من المساحة البحرية، أي خمسة أضعاف المساحة التي بحوزتهم الآن.

الاتّفاق الثلاثي

وقّعت كلّ من مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، منتصف حزيران، مذكّرة تفاهم لتصدير الغاز – الفلسطيني المسروق – عبر مصر إلى دول الاتحاد، لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لعامَين. وينصّ «الاتفاق التاريخي»، وفق ما وصفه الإعلام العبري، على نقل الغاز من إسرائيل إلى محطّات إسالة في مصر (إدكو ودمياط في الشمال)، ومن ثمّ شحنه شمالاً إلى أوروبا التي تستورد سنوياً 155 مليار متر مكعّب من روسيا. وتطمح إسرائيل، من خلال الصفقة، إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى حدود 40 مليار متر مكعّب. وبحسب تقديرات الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب، فإن أغلب الكمّية المتّفَق عليها سيتمّ استخراجها من حقل «غزة مارين 1» بالنظر إلى تكلفة الاستخراج المنخفضة هناك. ويُبيّن أبو جياب أن «ما يمكن أن ينتجه «غزة مارين 1» يُعدّ كمّية محدودة، تكفي حاجات القطاع لمدّة 18 عاماً، لكنّ الحقول الثمانية الأخرى المحيطة به، والتي لم يتمّ التنقيب فيها حتى اليوم، وتحوي أكثر من 10 تريليونات متر مكعّب من الغاز، كفيلة بنقل غزة والضفة إلى مصاف الدول الغنية»، موضحاً، في حديثه إلى «الأخبار»، «(أننا) نتحدّث عن حلّ مشكلات الكهرباء جذرياً، عبر بناء محطّات توليد جديدة تعمل بتكلفة مخفضة، نتحدّث عن القضاء نهائياً على أزمة البطالة، وعن تأمين دخْل قومي مهول». من جهته، يَلفت الباحث السياسي، محمد المبحوح، إلى الانعكاسات السياسية لاستخراج الغاز والاستفادة منه، وأهمّها تعطيل سياسة التحكُّم الإسرائيلي بالفلسطينيين من خلال الاقتصاد وصناعة الأزمات، معتبراً أن «إسرائيل مستعدّة لخوْض حروب لا حرب واحدة، لكي تُبقِي على حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الغاز». ويشدّد المبحوح، في تصريح إلى «الأخبار»، على أن «تحصيل الحقوق الفلسطينية يعني بشكل واضح، إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية وكلّ ما يترتّب عليها من سياسات التحكُّم حتى في الهواء الذي يتنفّسه الفلسطينيون».

وبرغم الصمت الإعلامي الذي أحاط بالمشهد، أثار الاتّفاق الثُّلاثي حفيظة المقاومة، علماً أن مجمل الاتّفاقات المُوقَّعة بين السلطة وشركات الاستخراج خلال العقدَين الماضيَين، كانت تنصّ على نسبة تُراوح ما بين 10% و27.5% لصالح رام الله. لكن اليوم، ثمّة حديث عن أن السلطة لن تحصل على أيّ نسبة من الاتفاق، وإنّما بعض الضرائب على الإنتاج الشهري، إضافة إلى تسيير المساعدات الأوروبية، لتكون النتيجة الإجمالية صفراً بالمئة. والظاهر أن الإفراج عن المساعدات السنوية المقدَّرة بـ224 مليون يورو بعد عام على توقُّفها، مثّل «الثمن الأوروبي المستعجل»، والذي تَرافق مع تعهُّد شفهي بدعم الحقوق الفلسطينية، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تقوّض «حلّ الدولتَين»، ولا سيما في القدس. كما تعهَّد الأوروبيون بالضغط لتخصيص جزء من الغاز المستخرَج لتشغيل محطّات توليد الكهرباء في غزة وجنين، على أن يُباع للسلطة بسعر تفضيلي، وتلتزم الأخيرة في المقابل بميثاق «دول غاز شرق المتوسّط»، ومنه أن لا تعترض على أيّ تحرّكات تجري في المنطقة في ملفّ الطاقة، وتحديداً في ما يتعلّق ببدء عمليات التنقيب واستخراج الغاز الطبيعي من حقل «مارين» قبالة سواحل غزة وحقل «رنتيس» غرب رام الله، وأن لا تثير أساساً ملفّ حقّها في الطاقة في المناطق الخاضعة لها. وفي السياق نفسه، حاولت إسرائيل شراء هدوء المقاومة في القطاع بشكل غير مباشر، عبر زيادة تصاريح العمل في الداخل المحتلّ لتصل إلى 20 ألفاً.

الغاز بالغاز

تدرك المقاومة في غزة الأهمية الاستراتيجية لمنصّات الغاز ومحطّات الكهرباء والطاقة بالنسبة إلى الاحتلال. ويشير استهداف محطّات إنتاج كهرباء عسقلان المحاذية للقطاع، خلال معركة «سيف القدس»، إلى أن هذه المنشآت تحوَّلت إلى أهداف فعلية لصواريخ المقاومة ومسيّراتها؛ إذ ضربت المقاومة مجمّع صهاريج «كاتسا»، وهو حقل طاقة وسيط، يصله الغاز وأنواع أخرى من المحروقات عبر خطّ أنابيب إيلات – عسقلان، قبل أن يُنقل عن طريق السفن إلى أوروبا. وفي الحرب ذاتها، اضطرّت شركة «شيفرون» الأميركية لإغلاق حقل «تمار» الإسرائيلي للغاز، والذي يقع على بُعد 50 ميلاً غرب مدينة حيفا، بمخزون سعته 275 مليار متر مكعّب، بعد تَكرُّر استهدافه من المقاومة. ويرى يوسف رزقة، وهو المستشار السابق لإسماعيل هنية ووزير الإعلام الأسبق، أن منصّات الغاز الإسرائيلية تحتاج إلى حماية ثُلاثية الأبعاد: الأوّل، حماية في البحر على مستوى السطح وعلى مستوى العمق ضدّ الزوارق والضفادع البشرية؛ والثاني، حماية جوّية ضدّ المسيّرات المفخّخة؛ والثالث، حماية ضدّ الصواريخ البعيدة المدى سواءً تلك التي يمتلكها «حزب الله» أو «حماس»، إضافة إلى الحماية الاستخبارية وجمع المعلومات.

وكانت هيئة أركان جيش الاحتلال قد أقرّت، أخيراً، بأن المقاومة استهدفت منصّة الغاز قبالة عسقلان في حرب 2021 بطائرة مسيّرة مفخخة، تصدّت لها «القبّة الحديدية» البحرية وأسقطتها، وهذا يعني، وفق رزقة، أن «المقاومة في غزة تدرك أهمّية هذه المنصّات للعدو، وأن إيقاع عُطب فيها يعني شيئاً كثيراً يخافه الاحتلال، ولأهمّية هذا الهدف، يحاول حزب الله توظيفه لخدمة مصالحه ولجم العدوان الإسرائيلي على حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز في مياهه الإقليمي (…) ويجدر بالمقاومة في غزة أيضاً أن توظّف هذا الهدف لمصالحها في ما يتعلّق بالحصار بشكل عام، وخصوصاً بمنْع الاحتلال السلطة وغزة من استخراج الغاز الذي يقع قبالة سواحل القطاع، ولا سيما في المنطقة الوسطى». ويعتقد رزقة بضرورة أن «تَفرض المقاومة على الاحتلال معادلة «الغاز بالغاز»، على قاعدة أن شطب منصّات الغاز من الأهداف العسكرية، يقتضي شطب تهديدات الاحتلال لعمليات استخراج غاز غزة».

من جهته، يقدّر المحلّل السياسي، أيمن الرفاتي، أن تستغلّ المقاومة في غزة الظرف الإقليمي الراهن المتعلّق بحقل «كاريش»، خصوصاً في ضوء التهديدات المتكرّرة للأمين العام لـ«حزب الله»، متوقّعاً أن «يكون اللجوء إلى الخيار العسكري تجاه كلّ حقول الغاز الإسرائيلية، حاضراً في الوقت القريب»، على اعتبار أن «إيقاع المواجهة الحالي من الممكن أن يُغري المقاومة في غزة باستغلاله». ويرى الرفاتي، في حديثه إلى «الأخبار»، أنه «ليس من المستبعد أن تستغلّ المقاومة التوتّر الميداني في لبنان، في إثارة ملفّ حقوقها المنهوبة، بعدما نجحت في ضرْب حقول نفطية ومحطّات طاقة في معركة سيف القدس عام 2021، وأخرجتها عن الخدمة». ويَلفت إلى أن «الميزة الأساسية في ملفّ منصّات الغاز، أن أقلّ توتّر ميداني يسهم في توقُّف عملها نهائياً، لذا، فالمقاومة ليست بحاجة إلى صواريخ ياخونت الروسية مثلاً لكي تصنع فارقاً في المعادلة، الوسائط التي تمتلكها كافية ومؤثّرة، حيث كثافة النيران تعوّض تواضُع نُقَطية الإصابة، وإذا ما قرّرت المقاومة أن تُعدّل وجهة صواريخها من غلاف غزة إلى منصّات «مارين 1 ومارين 2» فإن تغييراً جوهرياً سيطرأ على المشهد». وفي الاتّجاه نفسه، يَعتبر الباحث السياسي، محمود مطر، أن «المقاومة التي تعيش حاضنتها أسوأ عملية ابتزاز في التاريخ السياسي المعاصر؛ إذ تقايَض الحقوق الإنسانية بالاستحقاقات السياسية، وتُربط لقمة الخبز بمستوى توتّر الميدان، لديها اليوم فرصة تاريخية لكي تكسر واقع الإذلال المستدام، فالتدخُّل عسكرياً في أيّ توتّر إقليمي، يحرّك بما لا يدع مجالاً للتجاهُل، ملفّ الغاز الفلسطيني (…) في تقديري أن المقاومة ستستغلّ الظرف الراهن، فالغريق لا يخشى البلل».